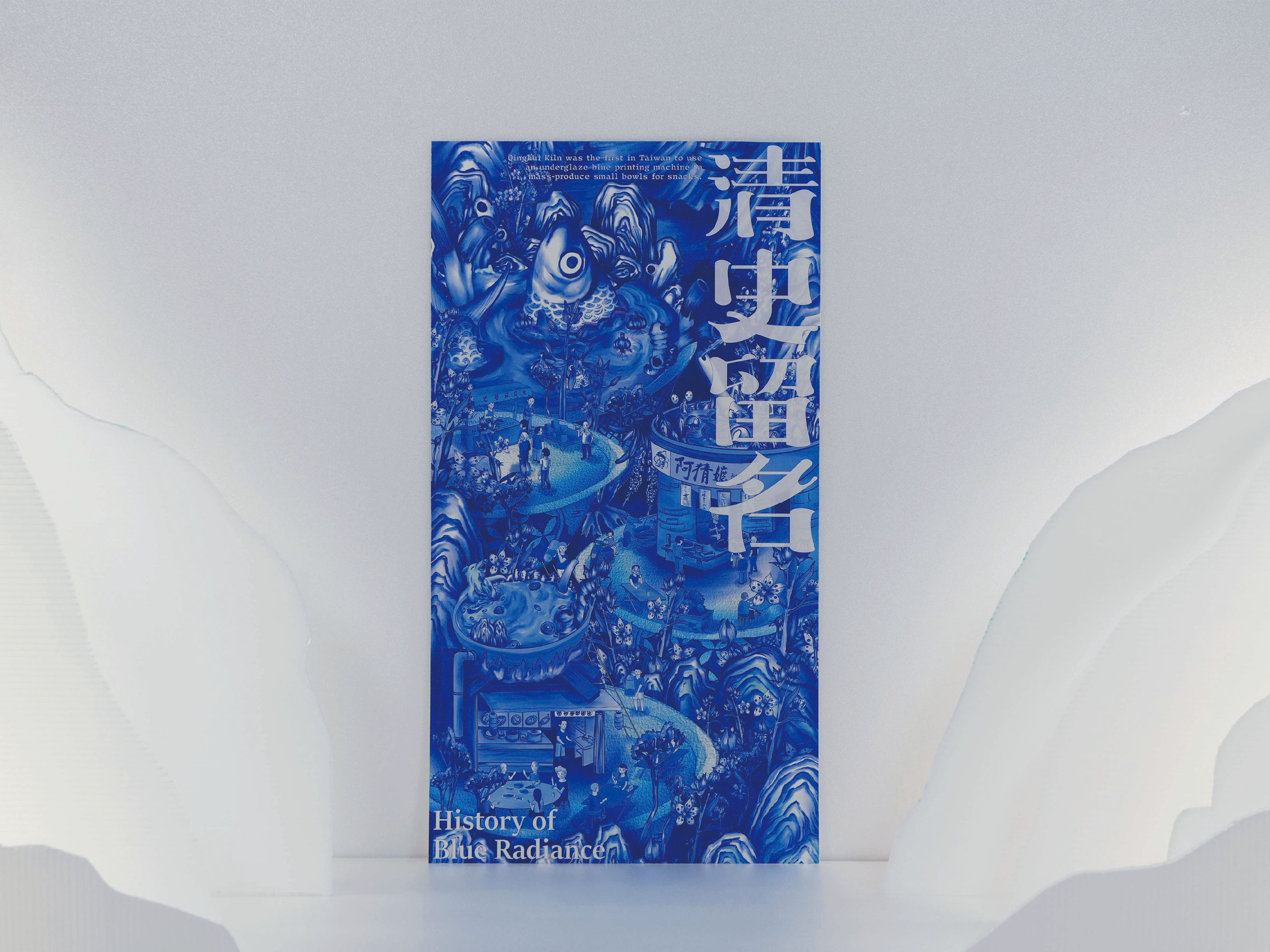

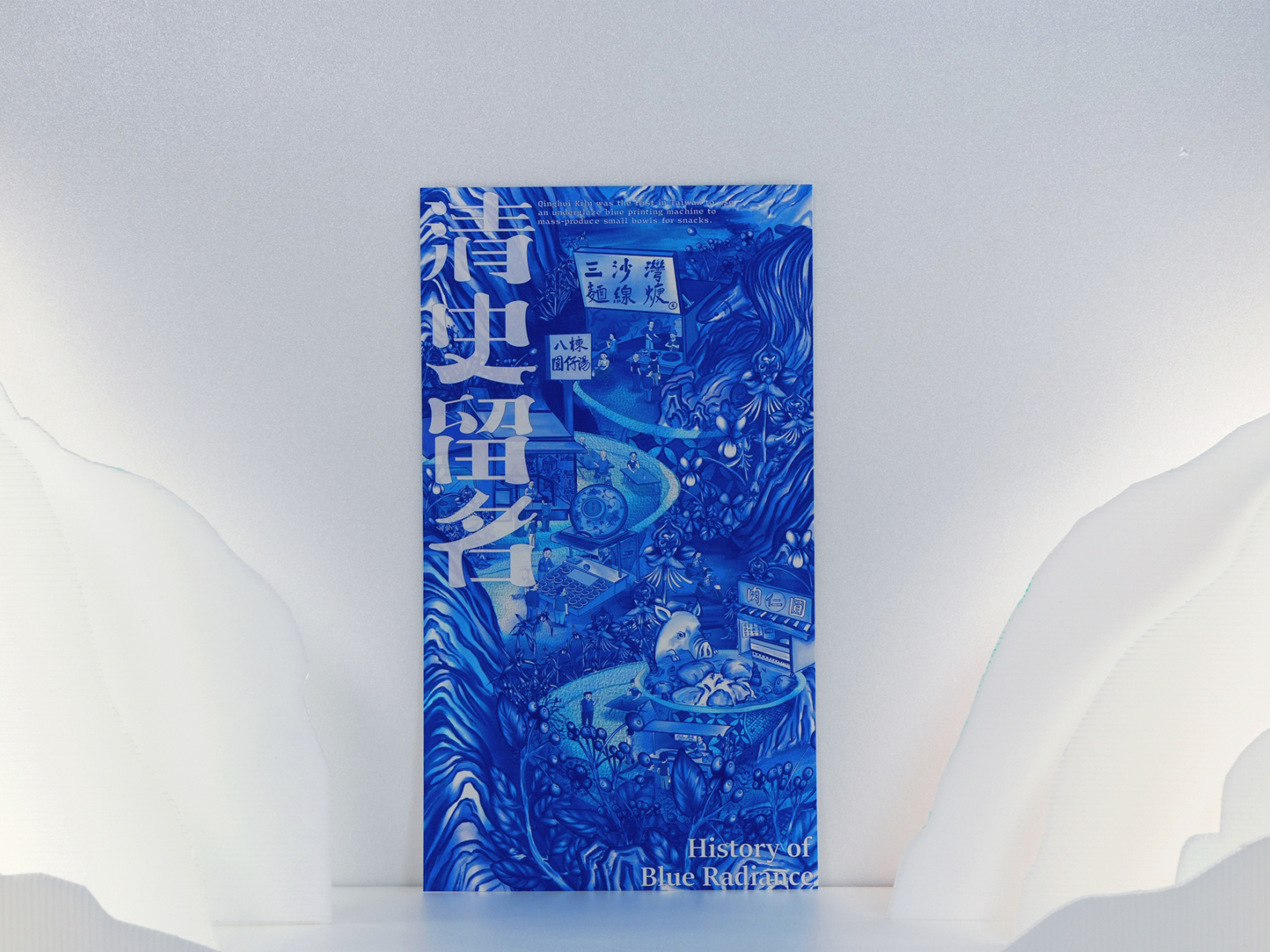

清史留名-清輝窯的文藝復興

History of Blue Radiance

一開始我們想找一個具有台灣特色、台灣特有;大家常見卻很少特別注意到的事物。

剛好讀到包子逸所撰寫的-「小吃碗上外太空」這本書。讓我們十分好奇為何小吃碗可以上外太空呢 ?

由此我們閱讀並開始尋找這些碗的蹤跡,也因此採訪了清輝窯現任老闆清輝老闆。開始注意到現在市面上原來有這麼多的碗,有這麼多種陶瓷加工工藝,與過往那段不為人知的歷史。在國民政府來台後,原來有這樣一種碗,有別於

傳統青花瓷的中式風景,結合日式的簡約的台灣碗在台灣的小吃界發光發熱著。雖然CK全國瓷器接手了清輝窯的模具,但有別於從前那些有些走閃的碗,每個都有些不一樣的清輝碗;現在只剩下工業進步線條整齊完美的碗。

我們想讓大家了解到原來從前有這樣一個看似不完美,但卻充滿「走閃」,拙趣的過去。我們見證了我們的進步的過去。

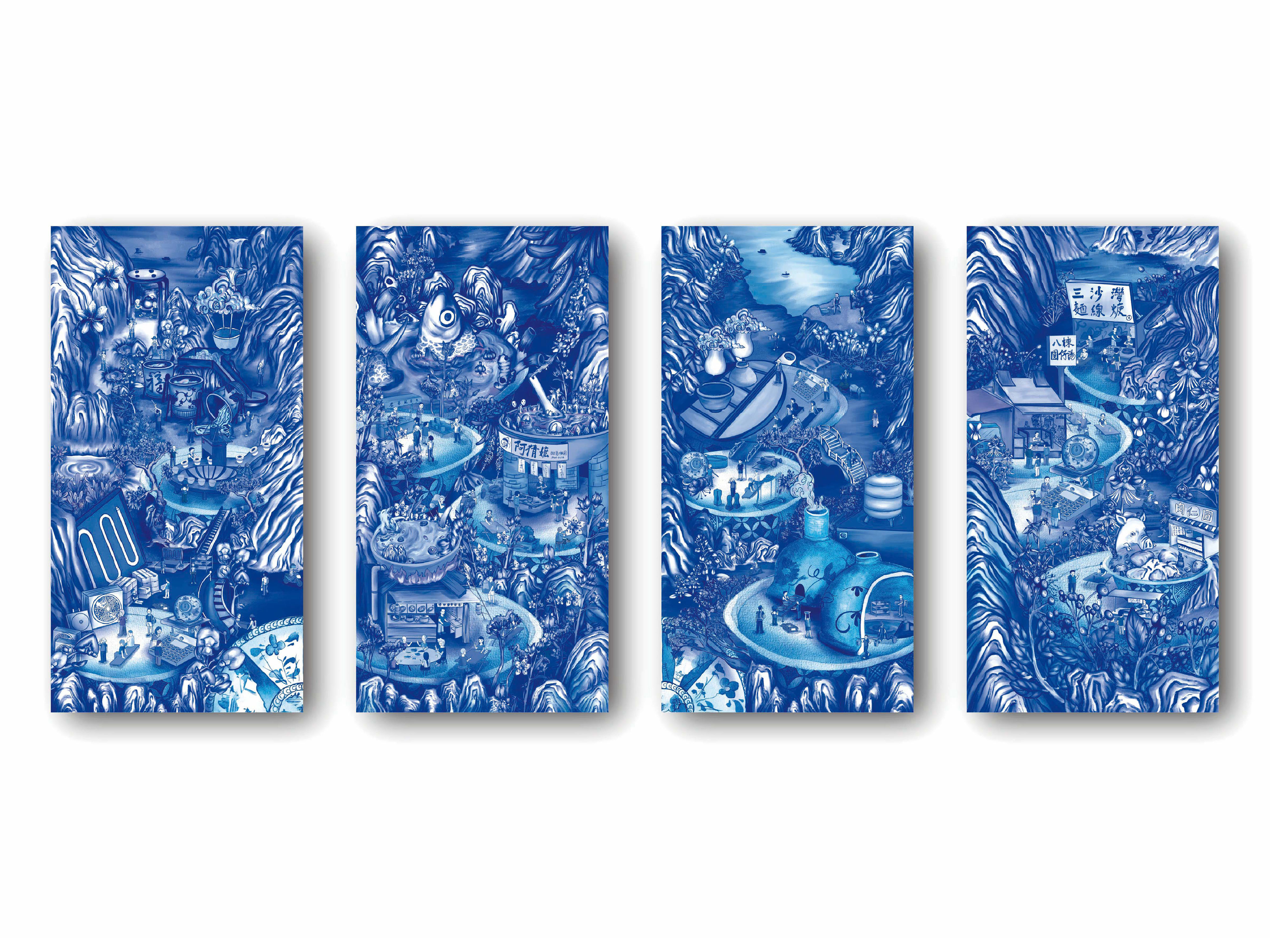

我們大膽的想象,或許清輝碗有一天也會如同故宮裡那些文物一樣走進博物館,成為我們歷史的見證。以此我們以故宮中的「十二月令圖」為參考,

創作了四幅「清輝山水圖」。從陶土的製作,到碗的快速成型過程、陶瓷直印機、素燒、提字;到過去與現在有在使用清輝碗的小吃們,或許能牽動你我的日常記憶引起共鳴。或許下次你在吃這些小吃時能注意到,原來這些碗來自清輝窯!另外隨著使用過程中的磨損以及無意間打破,這些由清輝窯製造的碗只會越來越少直到消失,我們決定要將這個特殊的台灣碗記錄下來;結合清輝碗花紋與陶瓷本身易碎的特性,加上台灣特有或瀕危植物創作特殊的花紋,讓大眾了解到台灣特有的文物及環境。

History of Blue Radiance

The Qinghui bowls, once representative of Taiwan's unique era, have gradually faded from public view over time. We reinterpreted the patterns on the bowls into four works titled "Qinghui Landscapes Painting," inspired by the "Twelve Monthly Ornaments." These pieces combine the bowl-making process with Taiwan's street food culture, using the patterns on the bowls as a foundation to redesign them with Taiwan's endangered plants. The works reflect the theme of "disappearance," aiming to remind the public of this unique Taiwanese cultural feature.

正修科技大學 視覺傳達設計系

(四年級)

王仕杰

正修科技大學 視覺傳達設計系

(四年級)

鄭舜宇

正修科技大學 視覺傳達設計系

(四年級)

王祥宇

正修科技大學 視覺傳達設計系

(四年級) 指導老師 陳興仲